Nel suo pamphlet dedicato alla consulenza filosofica, Pier Aldo Rovatti muove da una domanda che a distanza di quarant’anni dalla nascita della philosophische Praxis continua a destare sorpresa nei non addetti ai lavori: la filosofia può curare? Se Lou Marinoff asseriva, già nel 1999, che Platone è meglio del Prozac, Rovatti risponde con maggior cautela.

«La filosofia non è una cura, se consideriamo la nozione normale di cura intesa come un trattamento tecnico, e dunque in qualche modo medico, di sintomi e disturbi che si configurano come malattia o patologia di tipo specifico. Chi va dal filosofo non è un malato, e se lo è ha sbagliato indirizzo».

Pier Aldo Rovatti, La filosofia può curare?

Raffaello Cortina, Milano 2006, p. 12.

Emerge qui tutta la distanza tra il modo di intendere la cura proprio della consulenza filosofica e l’accezione corrente di cura come terapia. La cura filosofica non si rivolge alla patologia, ma in primo luogo a noi stessi, che per lo più ci riteniamo “normali” e “sani”, ma che non per questo siamo senza problemi, dilemmi esistenziali, nodi relazionali da sciogliere o semplicemente da comprendere. Questa “cura”, allora, avrà la funzione di «sbloccare la paralisi del pensiero, talora murato in un’unica dimensione o in un unico scenario o […] paradigma, per tentare di fornire più spazio o più “gioco” a forme alternative di rappresentazione del proprio vissuto» (Ivi, pp. 13-14).

Il prevalere della cultura terapeutica, osserva ancora Rovatti, spinge il consultante a vivere ogni impasse della vita come una sofferenza da lenire, se non come una malattia da curare. In tal senso il ruolo del consulente filosofico è anche quello di decostruire simili aspettative di “guarigione”.

«Parole come “rischio” o “spaesamento” dovrebbero funzionare, piuttosto che come sintomi di un disagio, cioè di qualcosa da curare, come aperture di esperienza, cioè – paradossalmente – come la cura stessa o un suo primo affacciarsi».

Pier Aldo Rovatti, La filosofia può curare?

Raffaello Cortina, Milano 2006, p. 21.

In ultima analisi la filosofia non cura, se per cura si intende un lavoro di normalizzazione che cancella il sintomo lasciando inalterata l’esistenza del consultante. L’avvertimento dell’impasse va inteso invece come un segnale capace di suggerire una svolta, un percorso alternativo o un cambiamento di andatura.

Se la filosofia si adeguasse al modello terapeutico normalizzante finirebbe per diventare connivente con quella realtà su cui invece deve esercitare una presa critica e trasformativa. Il filosofo pratico, proprio nella misura in cui esce dalla torre d’Avorio e decide di fare i conti con la realtà, corre il rischio di rimanere impigliato in essa e di diventare ingranaggio dei dispositivi di potere entro cui siamo sempre presi.

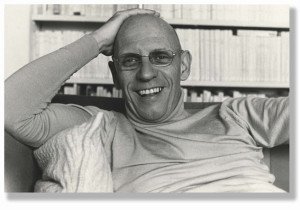

Rovatti si richiama apertamente al pensiero di Michel Foucault e raccomanda di non accostarsi alla consulenza filosofica e ai suoi testi senza prima aver letto Sorvegliare e punire e i corsi sul Potere psichiatrico e sull’Ermeneutica del soggetto. Il merito principale del filosofo francese è quello di aver posto in relazione il tema della filosofia come cura di sé con la questione del potere.

Il consulente filosofico «deve accorgersi che è all’opera un dispositivo di potere […] che agisce attraverso la sorveglianza e l’autosorveglianza. È l’identità stessa del singolo individuo che viene definita attraverso l’essere malato e quindi bisognoso di cure» (Ivi, p. 26)

Il potere di cui parla Foucault non è espressione della volontà cosciente di qualcuno, ma è per sua natura anonimo e privo di localizzazione. Se i dispositivi di potere determinano i modi in cui si costituiscono i soggetti, una cura di sé che voglia recuperare spazi di libera costituzione di sé non potrà prescindere da una accurata analisi di questi dispositivi. Senza questo lavoro di comprensione del proprio tempo, la filosofia rischia di tradire la sua originaria vocazione e di declinare la cura secondo quel paradigma terapeutico dominante che Rovatti ritiene vada messo in discussione e non assunto acriticamente. Solo così sarà possibile individuare delle pratiche idonee a resistere al potere.

«Foucault […] mette in campo la nozione di “resistenza” come tentativo di smarcarsi dal paradigma disciplinare attraverso manovre di evitamento, non risposta all’appello del potere, tattiche di spiazzamento […]. Tutte queste mosse […] confluiscono successivamente nel tema dell’etica e dell’estetica dell’esistenza e nel progetto stesso della cura di sé come pratica di libertà».

Pier Aldo Rovatti, La filosofia può curare?

Raffaello Cortina, Milano 2006, p. 28.

In una delle ultime interviste rilasciate prima della morte Foucault interpreta l’imperativo socratico “occupati di te stesso” come un invito a mettere «in discussione tutti i fenomeni di dominio» per fondare se stessi «in libertà, attraverso la padronanza» di sé (M. Foucault, Archivio Foucault 3, Feltrinelli, Milano 1988, pp. 293-294).

Rovatti, con un gesto filosofico che più o meno scopertamente sembra correggere Foucault con Derrida, osserva che i termini «libertà e padronanza sembrano in contraddizione». La padronanza, per quanto si configuri come un dirigere se stessi per non essere diretti da altri, reinscrive il soggetto entro una logica di dominio. La stessa idea di fondazione, poi, risulta in contrasto con il senso stesso di una filosofia che non solo ha annunciato la fine dell’uomo, ma ha consegnato la costituzione di sé alle pratiche di resistenza ai dispositivi di sorveglianza e autosorveglianza.

Il soggetto che si prende cura di sé, in ultimo, non va pensato – e su questo lo stesso Foucault è piuttosto chiaro – come un soggetto sovrano che può fare di sé ciò che vuole. È per questo che Foucault preferisce parlare non tanto di soggetti, quanto di processi di soggettivazione. Questi processi non sono il frutto dell’attività né di un io sostanziale né di un io trascendentale autotrasparente e padrone di sé, ma la risultante di campi di forze. La pratica filosofica non solo dovrà decostruire termini come padronanza, fondazione, soggetto, ma, agendo sulle parole, dovrà arrivare alle cose, ovvero alla nostra stessa rappresentazione di noi in quanto soggetti sovrani autofondati. La cura di sé assume, in ultimo, la forma di una decostruzione di sé, di una rinuncia al dominio, di un abbandono.

«Su questo punto si gioca tutta la differenza che possiamo mettere tra la cura di sé e lo scenario di sapere-potere che abbiamo indicato con il termine autosorveglianza. […] Se ne usciremo con una mossa soggettivante, sarà appunto un’uscita dall’autocontrollo: ciò potrà avvenire […] attraverso un allentamento della sorveglianza. […] Con un gesto che sarà infine una presa di distanze da noi stessi».

Pier Aldo Rovatti, La filosofia può curare?

Raffaello Cortina, Milano 2006, pp. 77-78.

Il paradigma terapeutico contro il quale Rovatti mette in guardia si regge su una certa idea di come dovrebbe essere un soggetto sano, efficiente, produttivo e padrone di sé. Un’idea che ha come corollario un diffuso senso di inadeguatezza e fragilità. Il punto di presa della cultura terapeutica sulla gente «è precisamente il senso di inadeguatezza personale di fronte» ad una gamma di pericoli che «possono unificarsi sotto il titolo: incapacità di sostenere il peso dell’altro e dell’alterità» (Ivi, pp. 25-26) . Resistere al potere vorrà allora dire in primo luogo resistere al potere che esercitiamo su noi stessi, decostruire la fortezza dell’Ego per lasciar spazio all’alterità, accettare la vulnerabilità ed esporci alla possibilità di una contaminazione che tanto più appare mortale per l’identità, quanto più sarà capace di produrre una trasformazione vivificante.

La cura di sé è sempre anche cura dell’altro e lo è, preliminarmente, in quanto cura dell’altro in noi, del nostro essere e poter essere altri. L’altro, rispetto al quale ci proteggiamo, e al quale invece occorrerebbe dare ospitalità incondizionata, è in primo luogo quello che minaccia la nostra idea di identità. È a partire da questo incontro rischioso tra un’identità esposta ed un’alterità che la minaccia che si apre la possibilità che qualcosa di nuovo accada, che una trasformazione si produca.